|

Con l'evoluzione del mercato dei jet di linea sono ormai finiti i tempi in cui anche i maggiori produttori aeronautici erano in grado di sopportare da soli i costi di sviluppo di nuove famiglie di velivoli e si è reso necessario già da alcuni anni l'adeguamento a nuove strategie che prevedono la suddivisione di costi, rischi economici e sperabilmente anche profitti tra costruttori diversi, spesso localizzati in nazioni diverse, in virtù di partnership tecnologiche e accordi di tipo politico e/o finanziario.

|

Se il consorzio europeo Airbus è nato su queste basi già nei lontani anni settanta, per l'altro colosso aeronautico mondiale, l'americana Boeing, il ricorso a partnership con costruttori esteri per la realizzazione di sezioni sostanziali di velivoli di propria progettazione è cosa più recente. E se Airbus ha dovuto sviluppare da subito un proprio network di trasporti sia aereo che navale per permettere di convogliare verso il sito scelto per l'assemblaggio finale dei propri velivoli le componenti prodotte negli stabilimenti dei vari Stati membri, per Boeing il problema si è posto "solo" una ventina fa, ovvero con la nascita del progetto del B787 "Dreamliner".

|

Quest'ultimo velivolo, rivoluzionario sotto molti aspetti e soprattutto per le avanzate tecniche di costruzione richieste dall'utilizzo massiccio di leghe di titanio e di materiali compositi come la fibra di carbonio, ha avuto grossi problemi di sviluppo, normali per una macchina così innovativa e complessa ma sicuramente superiori a quanto inizialmente previsto, che hanno fatto accumulare ritardi abissali nelle consegne e hanno portato il colosso statunitense sul'orlo della bancarotta a causa dei mancati profitti, dei costi sostenuti per le necessarie riprogettazioni e delle ingenti penali che i ritardi nelle consegne alle compagnie aeree hanno generato.

Oggi quei problemi sono un ricordo lontano ed il Dreamliner è uno dei velivoli a lungo raggio di maggior successo, con ratei di produzione in continua crescita, anche grazie allo sviluppo delle nuove versioni a maggiore capacità 787-9 e 787-10.

|

Naturalmente i ratei di produzione sono legati a doppio filo alla capacita dei fornitori di supportarli e altrettanto naturalmente il fatto che componenti del velivolo debbano arrivare ad Everett (nello Stato di Washington, dove avviene l'assemblaggio finale) dagli stabilimenti di ditte partner del programma localizzate in Italia, Giappone, Corea del Sud, Francia, Regno Unito, Svezia ed India, rende l'efficienza della catena logistica un fattore di fondamentale importanza.

Se le parti di dimensioni più contenute (ad esempio portelli, winglets, longheroni, ma anche carrelli di atterraggio) possono essere trasportati in buona quantità via nave (metodo che permette di bilanciare la relativa lentezza del viaggio con il numero di pezzi trasportati), ci sono altri componenti che devono arrivare negli Stati Uniti già assemblati che sono semplicemente troppo grandi e delicati per poter essere spediti via nave e per i quali le tempistiche di un viaggio per mare sono improponibili.

|

Nasce quindi per Boeing, come già accaduto per Airbus, l'esigenza di utilizzare il mezzo aereo per il trasporto rapido di componenti di grandi dimensioni già assemblate, come le ali o intere sezioni di fusoliera.

L'impossibilità di reperire velivoli da trasporto sufficientemente grandi per il trasporto di queste componenti ha fatto quindi indirizzare il costruttore verso la realizzazione di un velivolo apposito.

Come gìà accaduto per Airbus, che trovò nel proprio velivolo wide-body a medio raggio A300 il vettore ideale da modificare per ottenere una versione da trasporto ad-hoc (che divenne lo A300-600ST "Beluga" e più recentemente lo A330 da cui è stato sviluppato il "BelugaXL"), Boeing individuò nel proprio B747-400 il velivolo da modificare per ottenere il "trasportatore di Dreamliner" ideale, ovvero il "Dreamlifter".

Si sviluppa così a partire dal 2003 il progetto Boeing "Large Cargo Freighter" che porta ad una versione pesantemente modificata del "Jumbo Jet" che viene denominata B747-400LCF, o BLCF secondo il codice identificativo ICAO.

La trasformazione del 747 ha rappresentato una sfida ingegneristica di notevole complessità, che ha, anche in questo caso, coinvolto società con sede in diverse nazioni.

|

I soli quattro Dreamlifter esistenti, frutto della conversione di altrettante cellule passeggeri reperite sul mercato dell'usato, sono stati modificati a Taiwan dalla EATC, acronimo di Evergreen Aviation Tecnologies Corporation, una joint-venture creata dal gruppo Evergreen e da General Electric, e il primo velivolo così convertito (un esemplare ex-Air China registrato B-2464) ha volato con la registrazione N747BC nel Giugno 2006. I successivi tre sono stati registrati N718BA (ex-Malaysian Airlines 9M-MPA), N780BA e N249BA (entrambi ex-China Airlines con rispettive matricole B-18272 e B-18271).

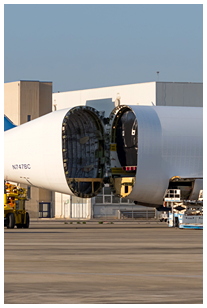

La conversione prevede la realizzazione di un enorme compartimento di carico nella sezione superiore della fusoliera, analogamente a quanto già sperimentato da Airbus con la famiglia dei "Beluga", ma a differenza di questi ultimi, la cui cabina di pilotaggio è stata spostata verso il basso per permettere la realizzazione di un portello di carico anteriore, data la configurazione del 747 è stato necessario adottare una soluzione diversa.

|

Il Dreamlifter utilizza infatti il metodo della cosidetta "swing tail", analogamente a quello che accadeva con macchine come il CL-44 e i suoi derivati, ed è la sezione di coda, incernierata alla fusoliera, che si apre lateralmente verso il lato sinistro del velivolo e che permette il carico di componenti di dimensioni pari al diametro della stiva stessa, che ha una cubatura di 1840 m3, il triplo di quella di un normale cargo B747-400F. La realizzazione dell'enorme vano di carico ha aumentato l'ingombro laterale della fusoliera di quasi due metri, ne ha comportato, rispetto ad un normale B747-400, anche l'allungamento di circa un metro e ha reso necessario l'innalzamento della deriva di circa due metri per compensarne gli effetti aerodinamici. Le "winglets", caratteristiche della versione -400 del "Jumbo" sono state eliminate dalle estremità alari per ridurre le vibrazioni durante il volo e si è deciso di mantenere non pressurizzato il compartimento di carico del velivolo, mantenendo pressurizzata solo la sezione originale anteriore che ospita la cabina di pilotaggio.

|

Le modifiche strutturali hanno anche comportato, sempre rispetto ad un normale B747-400, la riduzione del peso massimo al decollo di circa 32000 Kg e la sensibile diminuzione della capacità di carburante, che a sua volta ha causato una riduzione dell'autonomia da 13400 a 7800 Km, comunque sufficienti per le tratte che questo gigante percorre normalmente. Il velivolo viene utilizzato esternamente agli Stati Uniti solo per le rotte verso l'Italia e il Giappone, ed è quindi estremamante difficile da vedere al di fuori dei cinque aeroporti che tocca con regolarità.

La flotta dei Dreamlifter, inizialmente operata per conto della Boeing dalla Evergreen International è passata dal 2010 sotto la gestione di Atlas Air Inc., uno dei maggiori operatori al mondo di B747 in versione cargo. Dei quattro esemplari di Dreamlifter costruiti, a rotazione, normalmente uno è in manutenzione mentre gli altri effettuano le tratte da Charleston (NC) a Wichita (KS), Everett (WA) e Taranto (Italia) e da Everett (WA) a Nagoya (Giappone).

|

L'aeroporto di Taranto/Grottaglie è la sede di Leonardo dove vengono costruite le sezioni centrali e posteriori di fusoliera del B787 ed è quindi l'unico in Europa e uno dei pochissimi al mondo ad essere visitato dal Dreamlifter, che vi effettua normalmente un volo alla settimana.

Per poter accogliere il velivolo, l'aeroporto, che è sede anche di gruppi di volo della Marina Militare, ha visto a Dicembre 2006 la fine dei lavori di allungamento della pista, passata dagli originali 1850 a 3200 metri di lunghezza e la realizzazione di un nuovo piazzale adiacente gli stabilimenti Leonardo per il carico del Dreamlifter, oltre naturalmente all'adeguamento delle taxiway di collegamento che permettono dal 21 Marzo 2007, prima visita di questo velivolo inusuale e decisamente fuori misura, di operare in piena sicurezza sullo scalo pugliese, che anche grazie a questi adeguamenti vede nel suo futuro la possibilità di crescere ulteriormente.

|

Con la chiusura della linea di produzione del B747, avvenuta quest'anno con la consegna dell'ultimo B747-800 in versione cargo proprio alla Atlas Air e nonostante la progressiva alienazione da parte dei maggiori vettori internazionali degli esemplari in versione passeggeri, i numerosi esemplari cargo del velivolo ancora in attività continueranno a volare ed essere ammirati ancora a lungo ma tra questi, i quattro Dreamlifter resteranno certamente tra i più difficli da vedere per gli appassionati della "Regina dei Cieli".

|

***

|